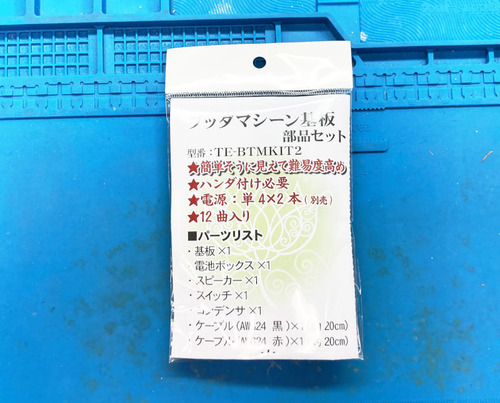

記事担当:共立エレショップ

[ハンダ付け必須-非マイコン系]

シリコンハウス2階で見つけた1枚の『電子工作のススメ』的なチラシ。

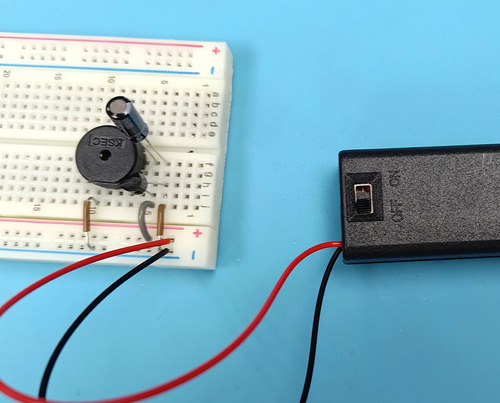

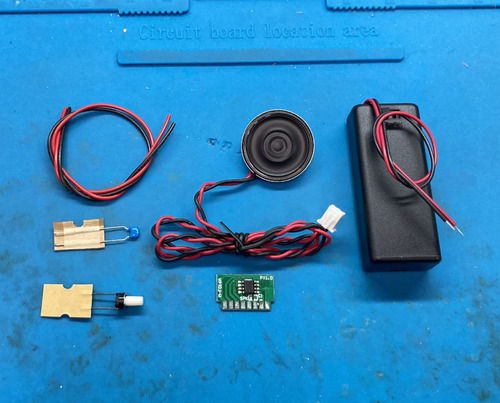

これをブレッドボードで組み立て、スイッチで複数のメロディICを鳴らせるようにしたオカポン。

次のステップとしてスイッチを押すとLEDが光るように改造。

無事LEDが光るようになったと思いきや、なぜか無関係な隣のLEDも光るのであった・・・

★前回の記事はこちら

電工女子★電子オルゴールを作ります!★2と言う訳で、今回は夏でもないのに怪奇現象の解明編ですよ。

皆さんは原因、想像がつきましたか?

オカポンは全くわからなかったので、怪奇現象がおきたブレッドボードを開発部門の担当者さんに持っていって原因究明を丸投げしてきました!(ヘヘヘ...)

なので今日の記事のほとんどは、その担当社者さんの解説です。

なのでオカポンの言葉での解説ができないところもあるのでご容赦ください。

ではでは、春先のミステリー、解説でございます。

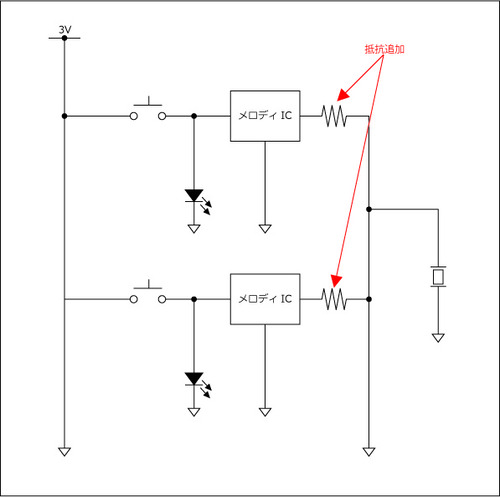

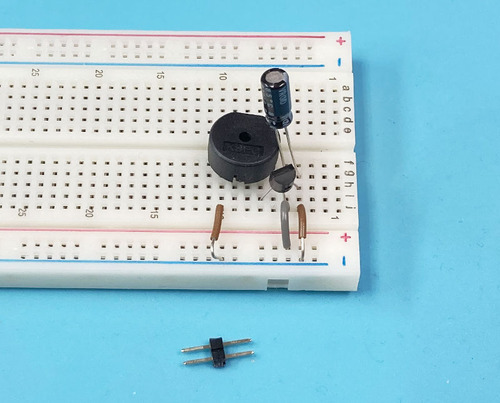

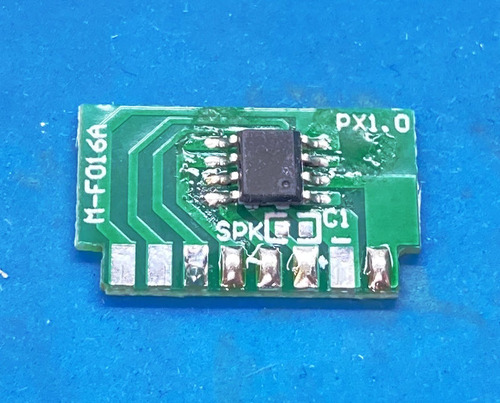

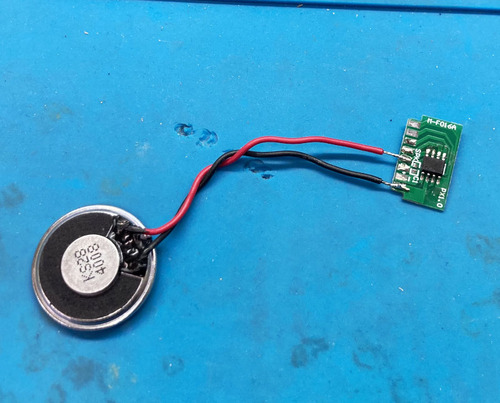

まずはこちら。

この回路図、上のスイッチを押すと、↓の様に電気が流れると思ってました。

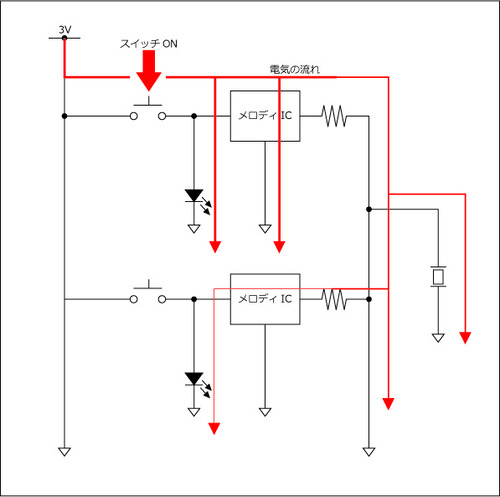

ところが、色々調べてみると、予想もしないところにも電気が流れていたのです。

それが↓

な、なんだってー!!!>ΩΩΩ

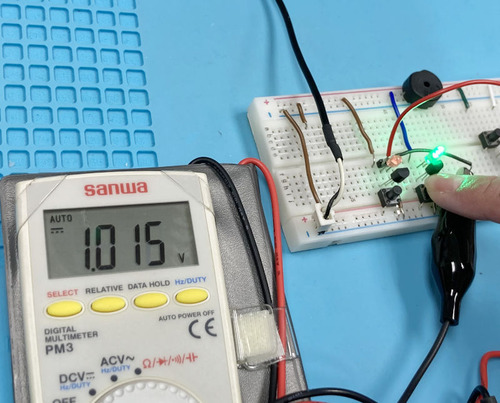

実際に電圧を測ってみると・・・

赤色のLEDが光らなかったのは、1Vでは電圧が足りなかっただけで、緑色のLEDは1.2Vでぼんやり光ってた訳です。

これ、赤のLEDも別のLEDに変えたら光るのかもしれません。

と言う訳で、怪奇現象の原因はメロディICでした。

燐光の 原因見たり 音IC

なんちゃって。

と言う訳で、原因は特定できたのですがメロディICを変更することはできないので、メロディICに電気が流れないようにしようと思います。

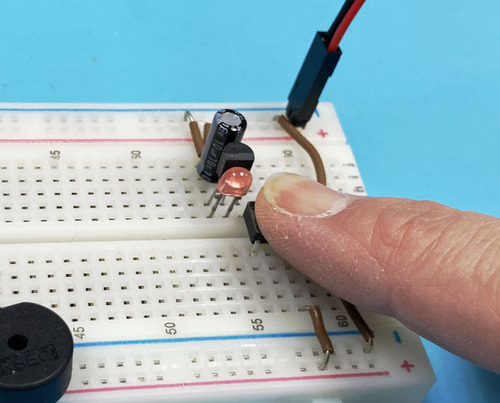

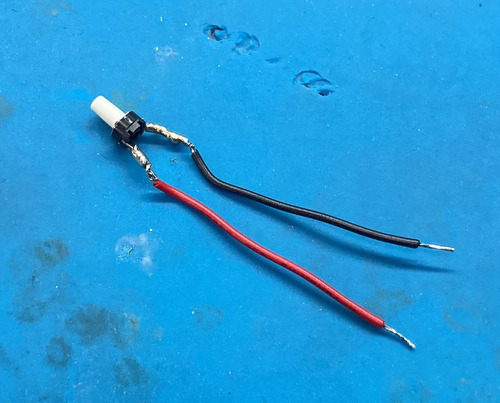

で、取った対策が↓

ここに抵抗をいれるとブザーに流れる電圧が下がるので、音が小さくなってしまうのですが、まぁ多少は仕方ないか、と。

これで電気の流れは↓の様になります。

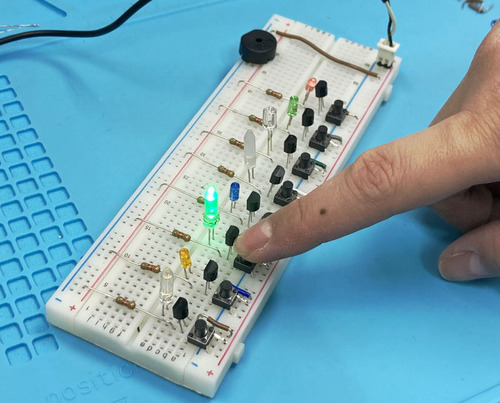

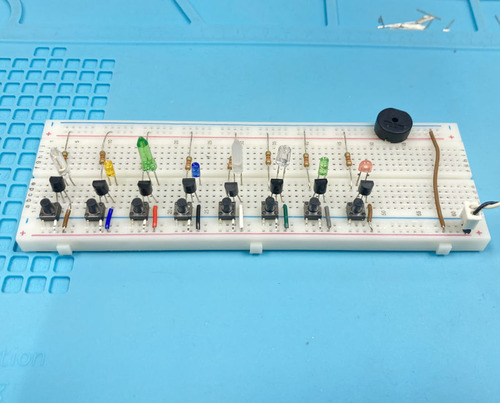

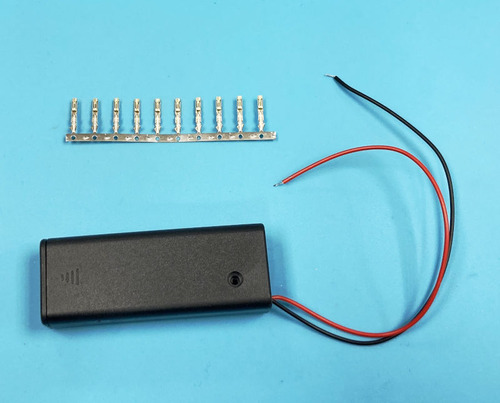

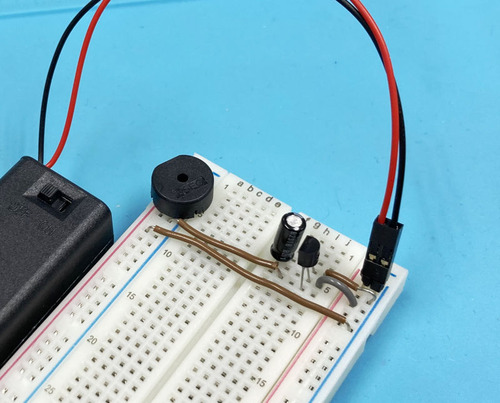

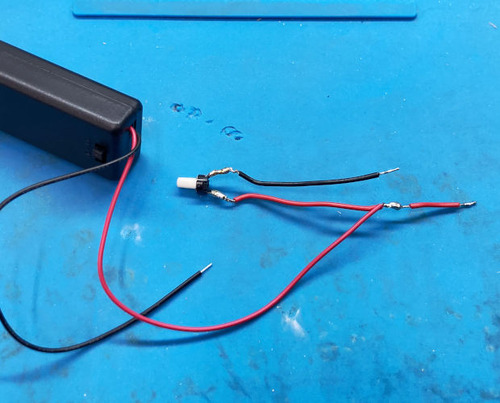

コレを実際にブレッドボードに当てはめてみると。

案外シンプルな答えでしたね。

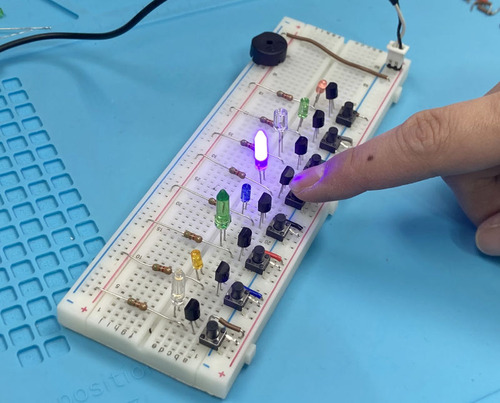

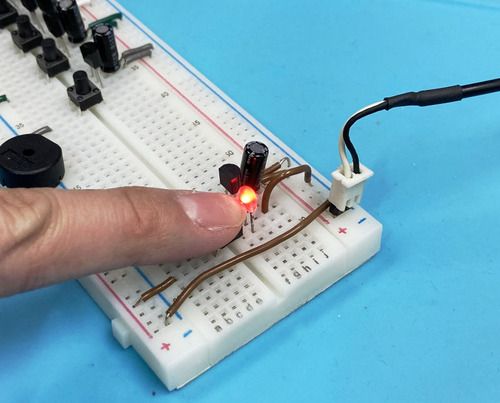

では注目の。

スイッチを入れてみます!

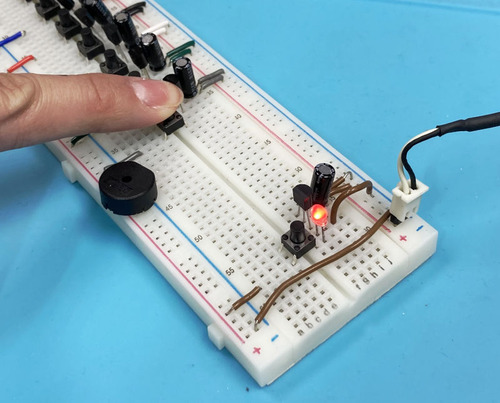

LEDはスイッチを入れたところしか光りませんでした!

メロディも少し小さくなった気はしますが、まぁ問題ないでしょう!もともと小さいし!

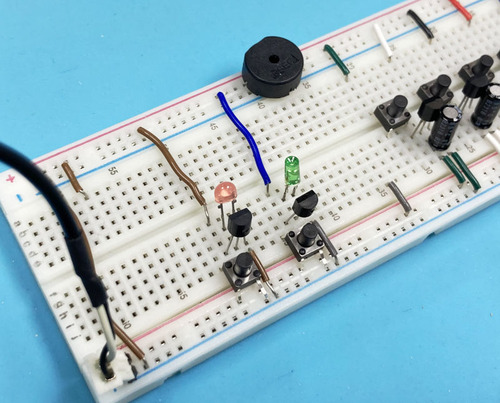

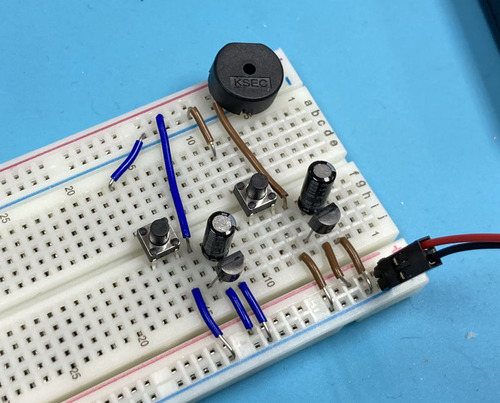

と言う訳で、無事LEDが共鳴する現象も解決したので、他のメロディICにもLEDをつけていきます!

ちなみに上の写真でもわかりますが、ブレッドボードの電源ラインと部品ラインの間に隙間があって、タクトスイッチが上手くささらないので部品の配置を上下(?)入れ替えて再配置しました。

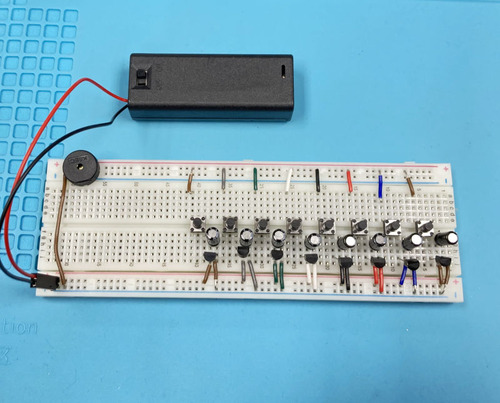

と言う訳ですべてのメロディICにLEDが付いたので、早速遊んでみますよ!

バッチリ大成功です!

いかがでしたか?

なかなかキレイにできたと自己満足。ムフウ

さて、次はどう改造しようかな?

みなさんも是非、作ってみてくださいね!!

(記事:オカポン)

更新予定:毎週木曜日(次回は4月18日です!)