[ハンダ付け不要-非マイコン系]

電波時計って、電波を使って時刻を外部から頂戴して動く時計です(当たり前か)

一万年に一秒の誤差とか十万年に一秒の誤差とかって言われていますが、これは電波時計に時刻を送っている装置の精度であって、電波時計が電波を受信しなければ単なるクオーツ時計になってしまいます。

電波時計から電波を引くと、残るのは単なる時計ですね。

で、この時計、電波を受信する事を前提に作ってあるので精度はさほど良くありません。一ヶ月で±15秒の誤差程度です。

都会では雑音の原因になる電子機器多いとか、建物がコンクリートでできているとかで、電波時計が受信できないケースも散見されます。

せっかく買った電波時計が合わないと、フラストレーションがたまりますよね。

解決にはこれ、弊社販売中の電波時計用リピータ、「P18-NTPWR」とちょっぴり宣伝をさせてもらいました。

今回のネタは、どうやって電波時計に時刻電波を送っているかってところのざっくり解説です。

ネットで検索を行うと結構な数の電波時計用送信機ネタが出てきますが、細かい所はかなり突っ込んでいますが、大まかな構成が見えてきません(全て説明すると大変なので、見てる人は知っているだろうと省略している模様)

まず、構成から

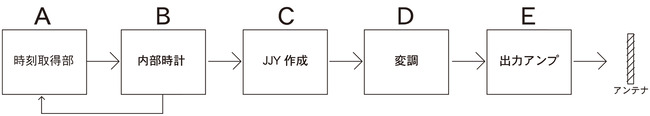

下図はP18-NTPWRを初めとする電波時計用の送信機のブロック図です。

普通に電波時計に時刻を送信するだけなら(B)以降の部分があれば送信可能です。

なので(A)部分は後で説明します。

(B)の内部時計は時計そのものです。

普通に時刻を刻む、いわゆるクオーツのデジタル時計です。

ここで作られた時刻は(C)のJJY作成部に入ります。

JJYは電波時計に送る電波の形式(フォーマット)です。

JJYの名前は本来無線局の呼び出し符号の事ですが、最近では送信形式自体もJJYと呼んでいるようですので、ここではJJYの名称を使わせてもらいます。

JJY形式とは40KHzまたは60KHzの周波数の電波を出したり止めたりするタイミングを規定したものです。

ここでの出したり止めたりする作業を変調と呼び、規定に従って出したり止めたりする作業を符号化と呼びます。

用語は無視してここでは40KHzと60KHzを出したり止めたりする作業とお考えください。

40KHzにしろ60KHzにしろ、電波としては非常に低い周波数です。

オーディオの世界では20Hz~20KHzを聞こえる範囲にしていますので、40KHzは音の続きみたな感じです。しかし音と電波は異なります。

乱暴に言ってしまえばスピーカから出れば音、アンテナから出れば電波です。

(ちなみに40KHzなら超音波スピーカから音として出す事ができます。人間は無理ですがコウモリなら聞こえるかもしれません)

ここで符号化に戻ります。

JJYの符号化は非常にゆっくりしたものです。

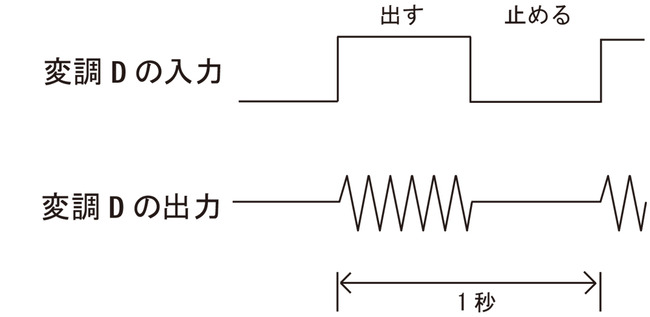

1秒の間隔で、出す、止めるを決めて一つの情報を表します。

情報は3種類あって、それぞれ、マーカ、論理0、論理1です。

マーカは情報の区切りを示すために使用され、電波を0.2秒間出して、0.8秒間停止。

論理0は情報の0を表し、電波を0.8秒間出して、0.2秒間停止。

論理1は情報の1を表し、電波を0.5秒間出して、0.5秒間停止。

符号化(電波の出し方)についての情報

https://jjy.nict.go.jp/jjy/trans/timecode1.html

電波時計に伝える情報は、年、月、日、時、分と曜日、1月1日からの経過日数です。

秒を表す情報はありません。一回の伝送は60秒(情報が60個ある)をかけて送り出されるため、一連の情報の送信開始=00秒と決まっています。

符号化は単純にとらえると、上の図に従って、電波を出すか止めるかの操作そのものです。1分間に60回の電波送信、停止を行う事になります。

出すか、出さないかの選択は(D)の変調部で行います。

図はイメージです。実際の40KHz/60KHzの波の数はもっと多いです。

この部分は符号化した情報に従い、単に40KHzまたは60KHzの信号を、出力するか、停止するかを決めるだけです。

変調された40KHzまたは60KHzは次の出力アンプ(E)で増幅されて、アンテナに送られます。

(出力アンプは送信出力の大きさを決める働きもします)

アンテナについてですが、アンテナを構成する場合は電界(交流電圧)を使う場合と、交番磁界を使う場合があります。

電界はFMラジオとかで見かけるロッドアンテナが有名ですが、基本的に波長の1/4の長さが必要です。

40KHzの電波の波長は約7500m、1/4でも1870mあります。

この長さのロッドアンテナは考えるだけで恐ろしいですね。

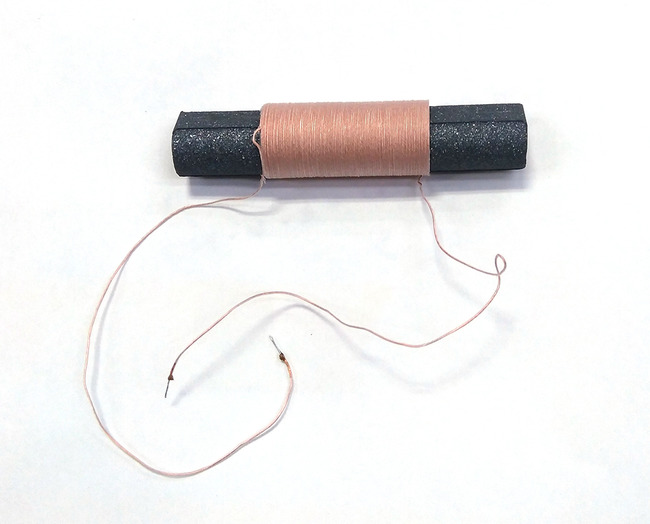

で採用するのが、交番磁界を発生させるバーアンテナになります。

バーアンテナは磁力線を通過させるフエライト等を心棒にして、回りに電線を巻いたコイル状のアンテナです。

P18-NTPのシリーズでは写真のようなアンテナを使用しています。

余談、電波時計が時刻を受信するのにかかる時間はどのくらい?

先に説明したように、一回の時刻情報の送信に1分の時間がかかります。

適当なタイミングで時刻受信を開始した場合、開始点(先頭の00秒)から少しでも行き過ぎていると、次の00秒の開始点を待たなければなりません。

この時間は最小だと0秒、最大だと60秒です。

なので、一連の受信が完了するまでに、速い場合で1分、遅い場合は2分の時間がかかります。

次に考慮が必要なのは、電波時計はJJY以外にも、同じ周波数の電波(この場合はノイズ)が混入して、情報が誤ってしまう事がある事です。

JJYのフォーマト内には2個のパリティー(検査用の余剰な情報)がありますが、2個ですので4種類の状態しか表現できません。

このため単純計算では誤りが4回あると1回は誤りに気が付かない可能性があります。

これを防ぐには二回か三回受信して、受け取った時刻が二回目に1分(三回目なら2分)経過している事を調べる事で正常な時刻と判断する方法もありそうです。

ただこの場合、途中の受信にエラーが無かったとしても完了まで、数分の時間がかかります(時刻を突き合わせた結果、エラーと判断した場合はさらに次の情報を受信するので、さらに時間が必要です)

変調部(D)についての補足

変調の説明に電波を出す、止めると説明しましたが、厳密にJJYは出すを100%とすると止めるは0%ではなく10%の強度になっています。

JJYは電波時計に時刻を送る以外(と言うか、こちらが本命)に日本の電波の周波数基準としての働きがあります(標準電波と呼ばれます)

電波停止時でも10%の強度で送信されているのは、周波数の基準を維持するためと思われます。

通常の電波時計では0%でも問題なく受信可能ですが、互換性維持を優先させるためP18-NTPWRやバリエーション機では停止=10%強度の変調を行っています。

ブロック図に戻ります。

その中で(A)の時刻取得部の説明が後回しになっていました。

電波時計に時刻を送るJJY送信機能付き時計としては、本来(A)の時刻取得部は必要ありません。

でもP18-NTPWRにはこの部分が存在します。

何で必要? の回答の前に、時刻と時間の違いは何かについてです。

この二つ、かなり混同して使用していますが、

「時刻は、時の流れの中の各瞬間、時間は、時刻のある点からある点までの経過の長さを示すものです」

と解説されています。

かなりナゾめいた言葉ですが、ブロック図(A)時刻取得部の存在意義に関わる事柄になっています。

速く言ってしまえば、正確な時刻を得るためには、時間経過による誤差をどうするかです。

時間を測る事が使命の装置、ブロック図の(B)内部時計は時間を積み重ねて動いていますが、時刻の遅れ進みが常に伴います。

弊社P18-NTPWRでも、最悪値は一日に±1秒、実力値は±0.5秒程度の遅れ進みがあります。

経過時間の単位を一秒にすると、0.5秒/日を一日の秒数87600秒で割り算を行なって、約10万分の5.8秒と計算されます。

秒単位で表記すると0.0000058秒くらいの誤差ですが、これが1日集まると0.5秒になるのが「経過時間」の怖さです。

しかし、時間を測る(要は時計を作る)には、短い時間間隔を積み重ねて累積して行くしか方法がありません。

上記時計では一日に0.5秒狂うとして、さらに時間経過が進んで、一ヶ月が経過すると0.5秒*30日=15秒狂っている事になります。

一ヶ月経過した後にこの時計の時刻を見た人は、この時計は狂っているよって事になります。

そこでブロック図(A)時刻取得部の登場です。

この部分が何をしているかと言うと、信頼できる時刻を入手して、(B)の時計部分の時刻を修正する働きをします。

ここで取得した時刻そのものにも誤差が含まれていますが、性質が異なります。

先の長時間の誤差は累積誤差と呼ばれるもので時間経過と共に大きくなります。

一方、取得した時刻の誤差は入手時刻と本当の時刻とのずれを表す瞬間的な誤差になります。

瞬間誤差が起こる原因は多々ありますが、時刻を送る(受け取る)にも時間が必要な事に起因します(もちろん取得先の時刻が正しい事が前提ですが)

例えば、取得した時刻が本当の時刻と最大1秒異なっている可能性がある場合、(B)の時計部を修正した際に最大1秒の誤差が入り込む事になります。

しかし、自力で動く(B)の時計部との決定的な違いは時刻取得部(A)で得られる時刻は違っていても最大1秒以内の誤差しか無いところです。

(B)の時計部が一ヶ月そのまま動き続けると最大15秒狂うのに対し、(A)で得られる時刻はいかなる時も最大1秒しか狂っていません。

この性質を利用して、例えば1時間に一回、(A)の時刻取得部を利用して、正確な時刻を入手の上で時刻修正を行えば、(B)の時計部分の狂いは最大1秒(厳密には最大1時間経過時のズレも入る)になります。

これは一年後でも同じで最大一秒しか狂っていない時計が出来上ります。

信頼できる時刻はどこに有るの?

ここで正確な時刻を得る方法をどうするかって事になります。

P18-NTPシリーズでは信頼できる時刻の取得方法により4種類の機種を用意しています。

いずれも、瞬間的な誤差はあります(取得方法により0.5秒~数秒)が累積的に誤差が増えるわけではありません。

・P18-NTPWR:ネットから時刻を取得:インターネット上には無料で利用できる時刻を教えてくれる機械(サーバーと呼びます)が存在します。時刻取得にはWiFiのアクセスポイントを利用します。

・P18-NTPLR及びLRBK:ネットから時刻を取得:NTPWRと同様インターネットから時刻を取得しますが、LAN(イーサネット)に接続して利用します。

・P18-NTPGR:GPS(いわゆるカーナビ)から時刻を取得します。衛星を補足して時刻を取得しますので、空が見える環境が必要すが、インターネットは必要ありません。

・P18-NTPAC:商用電源(関東50Hz、関西60Hz)の周波数は常に変動するものの、一定の区間で積算すると一定になるようにコントロールされています。これを時刻源に利用して時刻修正を行う方式です。

・P18-NTPSA:この機種だけは自力で時刻を刻みます。(A)の時刻取得部は無く、(B)の内部時計には一般の時計用水晶に代えて、安定性の良い高精度水晶を使用しています。

これらの修正用の時刻を入手する手段を用意するため、時計+JJY送信機と言う本来必要な機能より複雑な機能を実装しなければならない問題もあります。

更新予定:毎週木曜日(次回は1月5日です!)