記事担当:共立エレショップ

[ハンダ付け必要-非マイコン系]

前回は、2020年8月にWonderKitから発売した★「サウンドジェネレータDX【キット】 / DNGR-76」の改造編第1弾、音が鳴っている間LEDが光るようにして、ケースに入れるためにケース加工を途中までしました。

★「電工女子、WonderKitで工作します!(第29弾:サウンドジェネレータDX【キット】です)★1」

今週は改造編の第2弾にして完結編、最後まで完成させちゃいますよ!

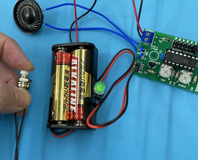

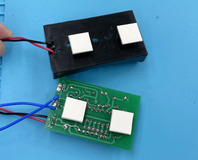

まずは基板と電池BOXを固定します。

さてどうしようかと悩んでいた時に、シリコンハウスの店員さんに勧められたのがこれ。

サンハヤトの接着式基板スタンド 8個入 ★「SPT-300」です。

厚手の両面テープで固定してもいいかなと思ったんですけど、しっかり固定した方がいいと言われて基板スタンドを使うことにしました。

この ★「SPT-300」はスタンドとネジのセットが8セット入ってるので、別にネジを用意する必要がありません。

スタンドの裏が両面テープになってるので、これでケースに貼り付けて使います。

本来はケースにスタンドを貼り付けて、そこに基板とかをネジ留めするんですけど...

横着者のオカポンは先に基板を取り付けてから貼り付けました。

だってスタンドを貼り付けてからネジ穴が合わない!ってなったらイヤですからね。

おかげでキレイに取り付けることが出来ました。

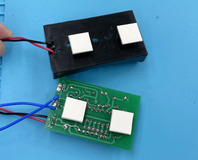

この ★「SPT-300」はその薄さも魅力なんですって。

なるほど、ケースから基板が浮いてる感が少ないですね。

ケースの厚みに余裕がないときほど重宝するんだとか。納得ですね。

これで基板の固定は完了。

次はケース加工の仕上です。

そう、今回のケース加工で一番悩んだスピーカー用の穴あけとスピーカーの固定方法です。

まずはスピーカー用の穴あけから。

これもどうやったらいい感じにそれっぽく穴あけが出来るのか悩んでたんですが、これも古株社員サンが良い方法を教えてくれました。

まず、スイッチの時と同じように穴を開ける位置を分かりやすくするために、ケースにマスキングテープを貼ります。

スピーカーが大きいのでマスキングテープは2列にして貼っています。

次にマスキングテープの上にスピーカーを当てて、縁取りします。

この円の中に穴を開ければスピーカーの範囲外にはならないって事なんですね。

あとはこの円を適当に六等分して、六等分した線の交わるところから1cmくらいの所に印を付けていきます。

こんな感じ。

最後に六等分した線の交わったところと、そこから1cmの所の印6箇所に穴を開けます。

穴の大きさはだいたい3mmくらい。

ドリルでギュインと一発です。

マスキングテープを外せば

なんかそれっぽい!

ちょっと斜めになってしまった感はありますが、これはこれで手作り感がある、と言うことで。

次はスピーカーの固定です。

さっき開けた穴の後ろにスピーカーが来るようにして、教えて貰った通りホットボンドで固めました。

・・・が。

すぐにポロッと取れちゃいました!

『電子工作で固定に困ったらホットボンドで取りあえずOK』なんて格言めいたことまで教えてもらったのに...

文句ついでに相談に行ったら、こんどは『これで貼り付けとけ』と★「アセテートクロステープ」を渡されました。

あまり伸びないし粘着力も強いから充分固定できるだろう、とのこと。

なんかやっつけ仕事過ぎない!?と思いましたけど、結構しっかりと固定できててビックリです。

まぁ見えない部分だし、売り物にする訳でもないし、初心者のする工作だから、と自分に言い訳をするのでした。

と言う訳で全ての加工が終了しました!!

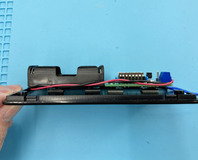

ひとまず全ての配線を接続して...

やっぱりスイッチの線が長い!!

めっちゃジャマ!皆さんは配線の長さはちゃんと考えて加工してくださいね!

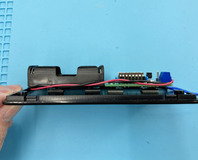

そんなこんなでエイヤッとケースを閉じることに成功しました。

中のことは考えたくありません。電池が切れるまでしばらく開けることもないでしょうし。

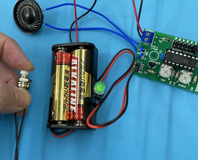

と言う訳で本当に完成です!!

ちゃんとスイッチを押して音が出てLEDも光ってます。

大成功です!

嬉しがって色んな人に見せましたが概ね大好評!

本当にいい出来だと自画自賛ですよ。

自画自賛ついでに動画も撮って貰いました。

いかがでしたか?いい感じでレトロな電子音だと思うのですが。

そして音声出力端子にLEDをつないでいるので、音の加減でLEDが明滅するのもとってもいい感じだと思いました。

いやはや、苦労も多かったですけど、最終的にとっても大満足な工作でした!

(記事:オカポン)

更新予定:毎週木曜日(次回は12月17日です!)

[ハンダ付け必要-非マイコン系]

前回は、2020年8月にWonderKitから発売した★「サウンドジェネレータDX【キット】 / DNGR-76」の改造編第1弾、音が鳴っている間LEDが光るようにして、ケースに入れるためにケース加工を途中までしました。

★「電工女子、WonderKitで工作します!(第29弾:サウンドジェネレータDX【キット】です)★1」

今週は改造編の第2弾にして完結編、最後まで完成させちゃいますよ!

まずは基板と電池BOXを固定します。

さてどうしようかと悩んでいた時に、シリコンハウスの店員さんに勧められたのがこれ。

サンハヤトの接着式基板スタンド 8個入 ★「SPT-300」です。

厚手の両面テープで固定してもいいかなと思ったんですけど、しっかり固定した方がいいと言われて基板スタンドを使うことにしました。

この ★「SPT-300」はスタンドとネジのセットが8セット入ってるので、別にネジを用意する必要がありません。

スタンドの裏が両面テープになってるので、これでケースに貼り付けて使います。

本来はケースにスタンドを貼り付けて、そこに基板とかをネジ留めするんですけど...

横着者のオカポンは先に基板を取り付けてから貼り付けました。

だってスタンドを貼り付けてからネジ穴が合わない!ってなったらイヤですからね。

おかげでキレイに取り付けることが出来ました。

この ★「SPT-300」はその薄さも魅力なんですって。

なるほど、ケースから基板が浮いてる感が少ないですね。

ケースの厚みに余裕がないときほど重宝するんだとか。納得ですね。

これで基板の固定は完了。

次はケース加工の仕上です。

そう、今回のケース加工で一番悩んだスピーカー用の穴あけとスピーカーの固定方法です。

まずはスピーカー用の穴あけから。

これもどうやったらいい感じにそれっぽく穴あけが出来るのか悩んでたんですが、これも古株社員サンが良い方法を教えてくれました。

まず、スイッチの時と同じように穴を開ける位置を分かりやすくするために、ケースにマスキングテープを貼ります。

スピーカーが大きいのでマスキングテープは2列にして貼っています。

次にマスキングテープの上にスピーカーを当てて、縁取りします。

この円の中に穴を開ければスピーカーの範囲外にはならないって事なんですね。

あとはこの円を適当に六等分して、六等分した線の交わるところから1cmくらいの所に印を付けていきます。

こんな感じ。

最後に六等分した線の交わったところと、そこから1cmの所の印6箇所に穴を開けます。

穴の大きさはだいたい3mmくらい。

ドリルでギュインと一発です。

マスキングテープを外せば

なんかそれっぽい!

ちょっと斜めになってしまった感はありますが、これはこれで手作り感がある、と言うことで。

次はスピーカーの固定です。

さっき開けた穴の後ろにスピーカーが来るようにして、教えて貰った通りホットボンドで固めました。

・・・が。

すぐにポロッと取れちゃいました!

『電子工作で固定に困ったらホットボンドで取りあえずOK』なんて格言めいたことまで教えてもらったのに...

文句ついでに相談に行ったら、こんどは『これで貼り付けとけ』と★「アセテートクロステープ」を渡されました。

あまり伸びないし粘着力も強いから充分固定できるだろう、とのこと。

なんかやっつけ仕事過ぎない!?と思いましたけど、結構しっかりと固定できててビックリです。

まぁ見えない部分だし、売り物にする訳でもないし、初心者のする工作だから、と自分に言い訳をするのでした。

と言う訳で全ての加工が終了しました!!

ひとまず全ての配線を接続して...

やっぱりスイッチの線が長い!!

めっちゃジャマ!皆さんは配線の長さはちゃんと考えて加工してくださいね!

そんなこんなでエイヤッとケースを閉じることに成功しました。

中のことは考えたくありません。電池が切れるまでしばらく開けることもないでしょうし。

と言う訳で本当に完成です!!

ちゃんとスイッチを押して音が出てLEDも光ってます。

大成功です!

嬉しがって色んな人に見せましたが概ね大好評!

本当にいい出来だと自画自賛ですよ。

自画自賛ついでに動画も撮って貰いました。

完成品の感じとサウンドジェネレーターDXの音色をお楽しみください!

いかがでしたか?いい感じでレトロな電子音だと思うのですが。

そして音声出力端子にLEDをつないでいるので、音の加減でLEDが明滅するのもとってもいい感じだと思いました。

いやはや、苦労も多かったですけど、最終的にとっても大満足な工作でした!

皆さんもぜひ色々な工作に挑戦してみてくださいね♪

(記事:オカポン)

更新予定:毎週木曜日(次回は12月17日です!)